양자 전기역학

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

양자 전기역학(QED)은 빛과 물질의 상호작용을 설명하는 양자 이론으로, 1920년대 폴 디랙에 의해 처음 공식화되었다. QED는 전자기장을 양자화하고 입자 생성 및 소멸 연산자 개념을 도입했으며, 이후 여러 과학자들의 기여로 발전했다. 1930년대에는 계산 과정에서 무한대가 발생하는 문제점이 발견되었으나, 2차 세계 대전 이후 재규격화 기법을 통해 이 문제를 해결하고 이론을 완성했다. QED는 파인만 다이어그램을 사용하여 복잡한 상호작용을 시각적으로 표현하고 확률을 계산하며, 다양한 현대 물리학 이론의 기본 모델로 활용된다. 하지만 전자의 질량 등 일부 현상에 대한 설명의 한계와 란다우 극점과 같은 수학적 문제점을 가지고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 프리먼 다이슨 - 슈윙거-다이슨 방정식

슈윙거-다이슨 방정식은 양자장론에서 연산자의 시간 순서 기댓값을 계산하는 데 사용되며, 고전적인 오일러-라그랑주 방정식의 양자장론적 일반화이다. - 프리먼 다이슨 - 다이슨구

다이슨 구는 진보된 문명이 별의 에너지를 최대한 활용하기 위해 별을 둘러싸는 거대한 인공 구조물로, 프리먼 다이슨이 제안한 가설적인 개념이며, 다이슨 스피어, 다이슨 스웜 등의 형태로 구상되었고, 외계 문명 탐색과 SF에 영향을 주었다. - 양자전자공학 - 양자 우물

양자 우물은 띠 간격이 다른 반도체 물질을 층층이 쌓아 전하 캐리어를 가두는 퍼텐셜 우물을 형성하는 구조로, 광전자 및 전자 소자, 에너지 수확 분야에 응용되며, 한국은 관련 기술 개발에 힘쓰고 있다. - 양자전자공학 - 양자 홀 효과

양자 홀 효과는 강한 자기장과 저온의 2차원 전자계에서 홀 전도율이 기본 상수의 정수배 또는 분수배로 양자화되는 현상으로, 정수 양자 홀 효과는 전기 저항 표준 및 미세 구조 상수 결정에 활용되며, 분수 양자 홀 효과는 전자 간 상호작용에 의해 발생하고, 란다우 준위 등의 개념으로 설명되며 위상 물질 연구 등에 응용된다. - 동전기학 - 맥스웰 방정식

맥스웰 방정식은 전기장과 자기장의 상호 작용을 기술하는 네 개의 연립 편미분 방정식으로, 전자기파의 존재와 속도를 예측하여 빛이 전자기파임을 밝히고 고전 전자기학의 기본이 된다. - 동전기학 - 페라이트 코어

페라이트 코어는 전이 금속과 산소의 세라믹 화합물로, 연자성 페라이트와 경자성 페라이트로 분류되며, 변압기, 안테나 등 다양한 분야에 사용된다.

2. 역사

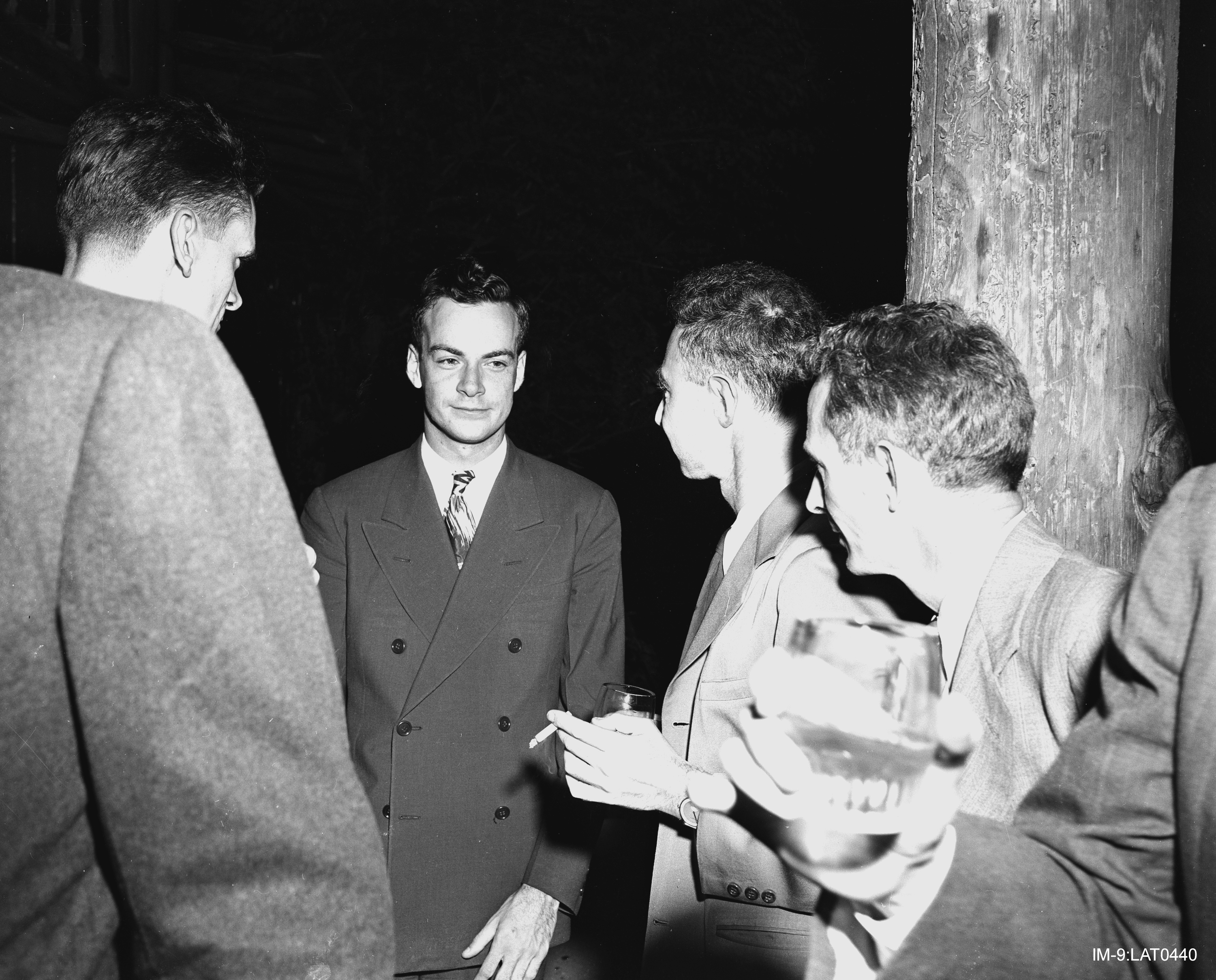

리처드 파인만, 도모나가 신이치로, 줄리언 슈윙거는 양자 전기역학(QED)을 정립한 공로로 1965년 노벨 물리학상을 공동 수상했으며,[23] 프리먼 다이슨 역시 이론 발전에 크게 기여했다.

QED의 역사는 1920년대 영국의 과학자 폴 디랙이 양자역학을 이용해 빛과 물질의 상호작용을 설명하려는 시도에서 시작된다. 그는 원자의 자발 방출 계수를 계산하고[5] '양자 전기역학'이라는 용어를 처음 사용했으며,[6] 입자 생성 및 소멸 연산자 개념을 도입해 전자기장을 양자화하는 기초를 마련했다. 이후 볼프강 파울리, 유진 위그너, 파스쿠알 요르단, 베르너 하이젠베르크, 엔리코 페르미 등 여러 물리학자들의 기여로 이론의 초기 형태가 갖추어졌다.[7]

그러나 1930년대 후반, 이론 계산 과정에서 무한대가 발생하는 심각한 문제점이 드러났다.[8][9][10] 또한, 마이크로파 기술 발달로 가능해진 정밀 측정 실험 결과(램 이동, 전자의 이상 자기 모멘트 등)는 기존 이론의 예측과 명백히 어긋났다.[11][12]

이러한 난관은 1947년 한스 베테가 제시한 재규격화 아이디어를 통해 돌파구를 찾기 시작했다.[14][13] 이후 도모나가 신이치로[15], 줄리언 슈윙거[16][17], 리처드 파인만[18][19][20], 프리먼 다이슨[21][22] 등의 핵심적인 연구를 통해 무한대 문제를 해결하고 실험 결과와 정확히 일치하는, 로렌츠 공변성과 게이지 불변성을 만족하는 완전한 이론 체계가 완성되었다. 특히 파인만이 고안한 파인만 다이어그램은 복잡한 계산을 직관적으로 이해하고 수행하는 데 크게 기여했다.[21]

성공적으로 정립된 QED는 이후 양자 색역학이나 전약력 이론과 같은 현대 양자장론의 발전에 중요한 모델이자 토대가 되었다.

2. 1. 초기 발전과 문제점

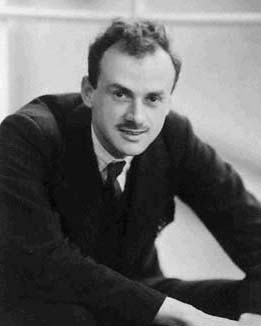

물질과 복사의 상호작용을 설명하는 양자역학 이론은 1920년대 영국의 과학자 폴 디랙(Paul Dirac)에 의해 처음으로 공식화되었다. 그는 원자의 자발 방출 계수를 계산했으며[5], '양자 전기역학'이라는 용어를 처음 사용한 것으로 알려져 있다.[6] 디랙은 입자 생성 및 소멸 연산자 개념을 도입하여 전자기장의 양자화를 조화 진동자들의 집합으로 설명했다.

이후 볼프강 파울리, 유진 위그너, 파스쿠알 요르단, 베르너 하이젠베르크, 그리고 1932년 우아한 정식화를 제시한 엔리코 페르미 등의 기여로[7][32], 물리학자들은 원칙적으로 광자와 하전 입자가 포함된 모든 물리 과정을 계산할 수 있다는 믿음을 가지게 되었다.

그러나 1930년대 초부터 로버트 오펜하이머[10][33] 등이 지적했듯이, 초기 양자 전기역학 이론에는 심각한 문제점들이 내재되어 있었다. 1937년 펠릭스 블로흐와 아놀드 노르지크[8][34], 1939년 빅터 바이스코프[9][35]의 연구를 통해, 양자 전기역학 계산은 섭동 이론의 1차 근사에서만 유효하며, 고차항으로 갈수록 무한대가 발생하여 의미 있는 결과를 얻을 수 없음이 명확해졌다. 이 무한대 문제는 이론의 내적 일관성에 심각한 의문을 제기했으며, 특수 상대성 이론과 양자역학이 근본적으로 양립할 수 없는 것이 아닌가 하는 우려를 낳았다. 이 외에도 계산 과정에서 인과율이 성립하지 않거나, 이론이 상대론적 공변성을 만족하지 못하는 등의 문제점도 지적되었다.

이러한 이론적 어려움은 1940년대 말 더욱 심화되었다. 마이크로파 기술의 발전 덕분에 수소 원자 에너지 준위의 미세한 변화(램 이동)[11][38]와 전자의 자기 모멘트(이상 자기 모멘트)[12][39]를 이전보다 훨씬 정밀하게 측정할 수 있게 되었는데, 실험 결과는 기존 이론의 예측과 명백히 어긋났다. 이러한 불일치는 당시 물리학계를 큰 혼란에 빠뜨렸다.

이론적 난관을 돌파할 실마리는 1947년 한스 베테에 의해 처음 제시되었다.[14][13][40][41][42] 그는 램과 로버트 레서포드가 측정한 수소 원자의 선 이동(램 이동)에 대해, 비록 비상대론적인 접근이었지만 최초의 계산을 수행했다.[14] 베테는 계산 과정에서 나타나는 무한대를, 실제로 측정되는 유한한 값인 입자의 질량과 전하에 대한 보정값으로 흡수시켜 상쇄하는 아이디어를 제안했다. 이 방식을 통해 무한대를 제거하고 실험 결과와 잘 맞는 유한한 값을 얻을 수 있었는데, 이 절차는 이후 재규격화라고 불리게 되었다.

2. 2. 재규격화와 이론의 완성

1930년대 후반, 펠릭스 블로흐, 아놀드 노르지크,[8] 빅터 바이스코프[9] 등의 연구를 통해 양자 전기역학 계산이 섭동 이론의 1차 근사에서만 신뢰할 수 있다는 점이 밝혀졌다. 이미 로버트 오펜하이머가 지적했듯이,[10] 고차항 계산에서는 무한대가 나타나 계산 자체가 무의미해지고 이론의 내적 일관성에 심각한 의문이 제기되었다. 이는 특수 상대성 이론과 양자역학의 근본적인 양립 가능성에 대한 회의로 이어졌다.

이러한 어려움은 1940년대 말에 더욱 커졌다. 마이크로파 기술의 발전 덕분에 수소 원자 준위의 미세한 이동(램 이동)과 전자 자기 모멘트를 이전보다 훨씬 정밀하게 측정할 수 있게 되었는데,[11][12] 이 실험 결과들은 기존 이론의 예측과 명백한 불일치를 보였다.

문제 해결의 실마리는 1947년 한스 베테에 의해 제시되었다.[14][13] 그는 윌리스 램과 로버트 레서포드가 측정한 수소 원자 스펙트럼선의 이동, 즉 램 이동에 대해 최초로 비상대론적 계산을 수행했다.[14] 베테는 계산 과정에서 발생하는 무한대를 실제로 측정되는 유한한 값의 질량과 전하 보정값에 포함시키는 아이디어를 제안했다. 즉, 이론적으로 발산하는 무한한 값을 물리적으로 측정된 상수에 흡수시켜 실험 결과와 잘 일치하는 유한한 값을 얻는 방식이었다. 이 절차는 재규격화(renormalization)라고 명명되었다.

베테의 직관과 이후 도모나가 신이치로[15], 줄리언 슈윙거[16][17], 리처드 파인만[18][19][20], 그리고 프리먼 다이슨[21][22] 등의 핵심적인 연구를 통해, 마침내 양자 전기역학의 섭동 급수 어떤 차수에서도 유한한 결과를 산출하는 완전히 공변적이고 게이지 불변적인 이론 체계가 완성되었다. 도모나가, 슈윙거, 파인만은 이러한 공로를 인정받아 1965년 노벨 물리학상을 공동 수상했다.[23] 특히, 파인만이 고안한 다이어그램을 이용한 계산 기법은 처음에는 슈윙거와 도모나가의 장 이론적 연산자 기반 접근 방식과 매우 달라 보였으나, 다이슨이 두 방법이 수학적으로 동등하다는 것을 증명했다.[21]

재규격화는 이론 계산 과정에서 나타나는 특정 발산(무한대)에 물리적 의미를 부여하는 절차로, 양자장론의 핵심적인 측면 중 하나로 자리 잡았으며, 어떤 이론이 물리적으로 타당한지를 판단하는 중요한 기준으로 여겨졌다. 이론이 '재규격화 가능(renormalizable)'하다는 것은, 계산 과정에서 나타나는 발산하는 다이어그램(무한대를 만드는 부분)의 종류가 유한하다는 의미이다. 이 경우, 유한한 개수의 물리 상수(질량, 전하 등) 값만을 실험값에 맞게 재조정하면 이론의 예측력을 유지하면서 모든 관측 가능한 물리량을 유한한 값으로 계산할 수 있다. 양자 전기역학의 경우, 발산하는 기본적인 다이어그램 유형은 아래 그림과 같이 단 세 가지뿐이다.

이 재규격화 절차를 통해 계산된 예측값들은 예를 들어 전자의 자기 회전 비율(gyromagnetic ratio) 측정값과 같은 실험 결과와 매우 높은 정밀도로 일치한다.

하지만 재규격화의 성공에도 불구하고, 파인만 자신은 그 수학적 정당성에 대해 평생 의구심을 품었으며, 재규격화를 "어리석은 과정", "껍데기 게임", "속임수"라고 부르며 비판적인 입장을 견지했다.[2] 폴 디랙 역시 "수학에서 어떤 항이 마음에 들지 않는다고 해서 그냥 무시해 버리는 것은 온당치 못하다"라며 재규격화의 임의성을 비판했다.

3. 주요 특징 및 개념

양자 전기역학(QED)은 전자기 상호작용을 하전입자 사이에 광자라는 입자를 교환하는 방식으로 설명하는 양자장론이다. 이 이론에서는 전자와 같은 하전입자와 광자를 양자적인 장으로 다룬다. 전자는 디랙장으로, 광자는 벡터장으로 표현된다.

QED의 중요한 특징 중 하나는 게이지 불변성이라는 대칭성이다. 이론에서 전하가 시공간의 모든 점에서 보존된다는 전하 보존 법칙을 요구하면, 자연스럽게 광자를 나타내는 게이지장이 도입된다. 이 게이지 불변성 원리에 따라 광자는 질량이 정확히 0이어야 하며, 이는 빛의 속도가 일정하다는 광속 불변의 원리와도 깊은 관련이 있다. 이러한 게이지 원리, 즉 이론에 게이지 불변성을 요구함으로써 입자 간의 상호작용을 유도하는 방식은 전자기 상호작용뿐 아니라 다른 기본 상호작용을 설명하는 장이론 구성의 중요한 기초가 되었다.

리처드 파인만은 QED를 보다 직관적으로 이해할 수 있는 관점을 제시했다.[2] 그는 복잡한 전자-광자 상호작용을 세 가지 기본적인 작용(광자의 이동, 전자의 이동, 전자의 광자 방출 또는 흡수)의 조합으로 설명하고, 이를 파인만 다이어그램으로 시각화했다. 또한, 확률 진폭이라는 개념을 도입하여 특정 상호작용이 일어날 확률을 계산하는 방법을 개발했다. (자세한 내용은 하위 섹션 #기본 작용 (파인만) 및 #확률 진폭 (파인만) 참조)

QED는 특수 상대성이론과 양자역학을 통합하려는 초기 시도였던 폴 디랙의 전자 이론(디랙 방정식)만으로는 설명할 수 없었던 여러 현상을 성공적으로 설명했다. 대표적인 예로 수소 원자의 2s와 2p 에너지 준위 사이에 나타나는 미세한 차이인 램 시프트를 정확하게 예측하고 설명한 것을 들 수 있다.

3. 1. 기본 작용 (파인만)

리처드 파인만은 일반인을 대상으로 양자 전기역학(QED)을 설명하면서 세 가지 기본적인 작용을 핵심 요소로 제시했다.[2]

이러한 작용들은 파인만 다이어그램이라는 시각적 표현으로 나타낼 수 있다. 물결선(wavy line)은 광자를, 직선(straight line)은 전자를 나타내며, 두 직선과 물결선이 만나는 교차점(junction)은 전자가 광자를 방출하거나 흡수하는 상호작용을 의미한다.

파인만은 이러한 작용과 관련된 확률 진폭이라는 개념도 도입했다. 어떤 사건이 일어날 확률은 해당 사건의 전체 확률 진폭의 절댓값을 제곱한 값이다 ().

- 광자가 한 시공간 에서 다른 시공간 로 이동하는 확률 진폭은 로 표기하며, 광자의 운동량과 편광에 따라 달라진다.

- 전자가 에서 로 이동하는 확률 진폭은 로 표기하며, 전자의 운동량, 편광, 그리고 '알몸' 질량이라 불리는 상수 에 따라 달라진다. 이 은 측정된 전자 질량과 관련 있지만 동일하지는 않다.

- 전자가 광자를 방출하거나 흡수할 확률 진폭은 로 표기하며, '알몸' 전하라고도 불린다. 이는 상수이며, 측정된 기본 전하 와 관련 있지만 동일하지는 않다.[2]

QED는 복잡한 전자-광자 상호작용을 이 세 가지 기본 작용의 조합으로 설명할 수 있다는 가정에 기반한다. 각 조합의 확률은 관련된 확률 진폭들을 이용하여 계산한다. 파인만은 확률 진폭 계산의 기본 규칙 두 가지를 제시했다.[2]

가. 만약 어떤 사건이 여러 개의 구별할 수 없는 대체 과정(일명 "가상" 과정)을 통해 발생할 수 있다면, 그 확률 진폭은 대체 과정의 확률 진폭의 합이다.

나. 만약 가상 과정이 여러 개의 독립적이거나 동시적인 하위 과정을 포함한다면, 전체(복합) 과정의 확률 진폭은 하위 과정의 확률 진폭의 곱이다.

(가)의 구별 불가능성 기준은 매우 중요하다. 이것은 주어진 시스템에 어떤 대안이 선택되었는지를 "드러내는" 관측 가능한 특징이 전혀 없다는 것을 의미한다. 이러한 경우, 어떤 방식으로든 실험 설정을 변경(예: 시스템에 새로운 장치를 도입)하지 않고는 어떤 대안이 실제로 일어났는지 관찰할 수 없다. 어떤 대안이 일어났는지 관찰할 수 있는 경우에는 항상 사건의 확률이 대안의 확률의 합임을 알 수 있다. 실제로, 그렇지 않다면 이러한 과정을 설명하기 위해 "대안"이라는 용어 자체가 부적절할 것이다. (가)에서 말하는 것은 어떤 대안이 발생했는지 관찰할 수 있는 물리적 수단이 제거되면, 확률을 더하는 의미에서 "대안 중 정확히 하나를 통해" 사건이 발생하고 있다고 말할 수 없다는 것이다. 대신 진폭을 더해야 한다.[2]

마찬가지로, (나)의 독립성 기준은 매우 중요하다. 이것은 "얽힘"되지 않은 과정에만 적용된다.

특정한 위치와 시간(임의로 'A'라고 표시)에 한 개의 전자가 있고, 다른 위치와 시간('B'라고 표시)에 한 개의 광자가 있다고 가정하자. 물리학적 관점에서 전형적인 질문은 다음과 같다. "전자를 'C'(다른 위치와 시간)에서, 그리고 광자를 'D'(또 다른 위치와 시간)에서 발견할 확률은 얼마인가?" 이를 달성하는 가장 간단한 과정은 전자가 'A'에서 'C'로 이동(기본 작용)하고 광자가 'B'에서 'D'로 이동(또 다른 기본 작용)하는 것이다. 각 하위 과정의 확률 진폭, 즉 'E'('A'에서 'C'로)와 'P'('B'에서 'D'로)를 알고 있다면, 위의 규칙 나)를 사용하여 두 과정이 동시에 발생하는 확률 진폭을 곱하여 계산할 것으로 예상된다. 이것은 간단한 추정 전체 확률 진폭을 제공하며, 이를 제곱하여 추정 확률을 얻는다.

하지만 결과를 얻을 수 있는 다른 방법들이 있다. 전자는 광자를 흡수하는 위치와 시간 'E'로 이동할 수 있다. 그런 다음 다른 광자를 'F'에서 방출하기 전에 이동하고, 검출되는 'C'로 이동하는 동안 새로운 광자는 'D'로 이동한다. 이 복잡한 과정의 확률은 각 개별 작용의 확률 진폭, 즉 세 개의 전자 작용, 두 개의 광자 작용, 그리고 하나의 방출과 하나의 흡수를 포함하는 두 개의 꼭짓점을 알면 계산할 수 있다. 'E'와 'F'의 선택된 위치에 대해 각 작용의 확률 진폭을 곱하여 전체 확률 진폭을 찾을 것으로 예상된다. 그런 다음 위의 규칙 가)를 사용하여 'E'와 'F'의 모든 대안에 대해 이러한 모든 확률 진폭을 더해야 한다. (이는 실제로 기본적이지 않으며 적분을 포함한다.) 하지만 또 다른 가능성이 있는데, 전자가 먼저 'G'로 이동하여 광자를 방출하고, 이 광자는 'D'로 이동하는 동안 전자는 'H'로 이동하여 첫 번째 광자를 흡수한 다음 'C'로 이동하는 것이다. 마찬가지로, 이러한 가능성(모든 점 'G'와 'H'에 대해)의 확률 진폭을 계산할 수 있다. 그런 다음 이 두 가지 가능성의 확률 진폭을 원래의 간단한 추정치에 더하여 전체 확률 진폭에 대한 더 나은 추정치를 얻는다. 덧붙여, 이러한 방식으로 광자가 전자와 상호 작용하는 과정의 이름은 컴프턴 산란이다.

점점 더 많은 광자가 흡수 및/또는 방출되는 무한히 많은 다른 중간 "가상" 과정이 있다. 이러한 각 과정에 대해 파인만 다이어그램을 그려 설명할 수 있다. 이것은 결과 확률 진폭에 대한 복잡한 계산을 의미하지만, 다이어그램이 복잡할수록 결과에 대한 기여가 적다는 것을 전제로 한다면, 원래 질문에 대한 원하는 만큼 정확한 답을 찾는 것은 시간과 노력의 문제일 뿐이다. 이것이 QED의 기본적인 접근 방식이다. 전자와 광자 사이의 어떤 상호 작용 과정의 확률을 계산하려면, 먼저 파인만 다이어그램을 사용하여 세 가지 기본 요소로 구성될 수 있는 모든 가능한 방법을 확인해야 한다. 각 다이어그램은 관련 확률 진폭을 찾기 위한 명확한 규칙을 포함하는 계산을 수반한다.

양자적 설명으로 옮겨갈 때 그 기본적인 구조는 유지되지만, 몇 가지 개념적인 변화가 필요하다. 하나는 우리의 일상생활에서 입자가 이동할 수 있는 지점에 어떤 제약이 있을 것이라고 예상할 수 있지만, 완전한 양자 전기역학에서는 그렇지 않다는 것이다. 'A'에 있는 전자 또는 'B'에 있는 광자가 우주의 어떤 다른 위치와 시간으로 기본 작용으로 이동할 확률 진폭은 0이 아니다. 여기에는 빛의 속도보다 빠른 속도로만 도달할 수 있는 위치와 과거의 시간도 포함된다. (시간을 거꾸로 이동하는 전자는 시간을 앞으로 이동하는 양전자로 볼 수 있다.)[2]

3. 2. 확률 진폭 (파인만)

양자역학에서는 어떤 사건이 일어날 확률을 직접 계산하는 대신, 확률 진폭이라는 복소수를 먼저 계산한다. 실제 확률은 이 확률 진폭의 절댓값을 제곱하여 얻는다: .리처드 파인만은 일반인을 대상으로 한 양자 전기역학(QED) 강의에서 복잡한 수학 대신, 확률 진폭을 종이나 화면 위의 '화살표'로 시각화하여 설명했다.[2] 이 화살표들은 입자의 시공간 경로를 나타내는 파인만 다이어그램의 선과는 다른 개념이다. 진폭 화살표의 길이를 제곱하면 해당 사건의 확률이 된다.

파인만은 확률 진폭을 계산하는 두 가지 기본 규칙을 제시했다:[2]

- '''덧셈 규칙''': 어떤 사건이 서로 구별할 수 없는 여러 경로(대체 과정)를 통해 일어날 수 있다면, 전체 확률 진폭은 각 경로의 확률 진폭을 더한 것이다. 여기서 '구별할 수 없다'는 것은 어떤 경로를 택했는지 실험적으로 관측하여 알아낼 물리적 방법이 없다는 의미이다.[2] 만약 경로를 구별할 수 있다면, 각 경로의 확률을 더한다.

- '''곱셈 규칙''': 어떤 과정이 여러 개의 독립적인 하위 과정으로 이루어진다면, 전체 확률 진폭은 각 하위 과정의 확률 진폭을 곱한 것이다. 이는 양자 얽힘이 없는 과정에 적용된다.

복소수인 확률 진폭(화살표)의 덧셈과 곱셈은 시각적으로 다음과 같이 이해할 수 있다:

- '''덧셈''': 한 화살표의 끝에 다른 화살표의 시작을 이어 붙인다. 합은 첫 번째 화살표의 시작점에서 마지막 화살표의 끝점까지 그린 새로운 화살표이다. (오른쪽 위 그림 참고)

- '''곱셈''': 결과 화살표의 길이는 원래 두 화살표 길이의 곱이다. 결과 화살표의 방향(각도)은 원래 두 화살표가 기준 방향에 대해 회전한 각도를 더한 값이다. (오른쪽 아래 그림 참고)

이 외에도 실제 계산에는 몇 가지 추가적인 고려 사항이 있다.

- 광자와 전자는 편광 상태를 가지므로, 이를 고려하면 계산이 더 복잡해진다. 예를 들어, 광자가 지점 A에서 B로 이동하는 확률 진폭 ''P''(''A''에서 ''B''로)는 실제로는 16개의 복소수(확률 진폭 화살표)로 구성된다.[2]

- 전자와 같은 페르미온 입자가 두 개 이상 관여하는 경우, 파울리 배타 원리(페르미-디랙 통계)를 따라야 한다. 만약 두 동일한 전자의 최종 상태를 서로 맞바꾼 경로가 가능하다면, 이 경로의 확률 진폭은 원래 경로의 확률 진폭에 음수(-) 부호를 붙여 더해야 한다.[2]

개별 입자(광자, 전자)가 한 시공간 지점 에서 다른 지점 로 이동할 때의 기본 확률 진폭(''P''(''A'' to ''B''), ''E''(''C'' to ''D''))은 각각 맥스웰 방정식과 디랙 방정식의 해인 전파 함수(파인만 전파 함수, , )로 계산된다.

4. 수학적 공식화

양자장론의 관점에서, 양자 전기역학(QED)은 전자를 나타내는 디랙 장()과 광자를 나타내는 맥스웰 장() 사이의 상호작용을 기술하는 게이지 이론이다. 이 이론은 자유 디랙 장과 자유 맥스웰 장의 라그랑지언을 최소 커플링 방식으로 결합하여 구성된다. 이 과정에서 편미분 연산자를 공변 미분으로 대체하는 것이 핵심이며, 이는 장과 게이지 장(광자장)의 상호작용을 나타내고 이론의 게이지 불변성을 보장한다.

QED에서 하전 입자(예: 전자) 사이의 전자기력은 광자라는 입자를 교환함으로써 매개된다. 전자와 광자 모두 양자화된 장으로 다루어지며, 전자는 디랙 장, 광자는 질량이 없는 벡터장으로 기술된다.

이론적으로 전하 보존 법칙을 국소적으로 요구하면, 즉 전하가 시공간의 각 점에서 보존되어야 한다는 조건을 만족시키려면 자연스럽게 광자를 매개하는 게이지 장이 도입된다. 이러한 요구는 게이지 변환이라는 장의 변환에 대해 이론이 가져야 할 대칭성(게이지 불변성)으로 표현되며, 이 구조는 게이지 장인 광자의 질량이 정확히 0이어야 함을 필연적으로 요구한다. 이처럼 광자의 질량이 0이라는 실험적 사실은 이론 내에서 전하 보존 법칙과 깊이 연관되어 있다. 이러한 접근 방식을 게이지 원리라고 하며, 입자장을 먼저 설정하고 게이지 불변성을 요구함으로써 입자 간의 상호작용을 유도하는 방식은 현대 입자물리학의 표준 모형을 구성하는 기본적인 원리가 되었다.

수학적으로 양자 전기역학은 대칭군 U(1)을 기반으로 하는 가장 단순한 형태의 가환 게이지 이론이다. 이론의 전체 동역학은 물질장과 전자기장의 라그랑지언 밀도를 합하여 시공간에 대해 적분한 작용으로부터 유도될 수 있다.

양자 전기역학은 폴 디랙의 초기 전자론에서 설명하지 못했던 현상들, 예를 들어 수소 원자 스펙트럼에서 미세하게 관측되는 2s와 2p 에너지 준위의 차이(램 시프트) 등을 매우 정확하게 설명할 수 있다.

4. 1. 라그랑지언과 작용

양자 전기역학(QED)은 디랙 장(전자)과 질량이 없는 벡터장(광자) 사이의 상호작용을 설명하는 이론으로, 두 장을 최소 결합시켜 구성된다. 자유 디랙 스피너 장과 맥스웰 장의 라그랑지언을 기반으로, 디랙 라그랑지언의 편미분을 공변 미분으로 치환하고 맥스웰 라그랑지언을 더하면 QED의 라그랑지언 밀도 를 얻는다.여기서 각 기호는 다음과 같다.

- : 전자와 같은 스핀-1/2 입자를 나타내는 비스피너 장.

- : 디랙 수반. 는 의 에르미트 수반이다.

- : 디랙 행렬.

- : 게이지 공변 도함수. 는 사차원 기울기이고, 는 결합 상수(전자의 경우 기본 전하의 크기와 같음), 는 전자기장의 공변 사차원 포텐셜(게이지 장)이다. 전자의 전하 는 -1로 약속하면, 공변 미분은 로 표현되기도 한다.

- : 전자 또는 양전자의 질량.

- : 전자기장 텐서.

수학적으로 QED는 대칭군 U(1)을 가지는 아벨 게이지 이론이며, 민코프스키 공간(평평한 시공간)에서 정의된다.

이 라그랑지언 밀도를 시공간에 대해 적분하면 QED의 작용 을 얻는다.[27]

라그랑지언 밀도에서 공변 도함수를 풀어서 쓰면 상호작용 항을 명확히 볼 수 있다.

여기서 마지막 항 는 디랙 장과 전자기장의 상호작용을 나타낸다. 는 노터 정리에 따라 보존되는 U(1) 사차원 전류 밀도이며, 전자기장의 원천(source) 역할을 한다. 이 상호작용 항은 전하를 띤 입자(디랙 장 )가 광자(게이지 장 )를 방출하거나 흡수하는 과정을 나타낸다.

4. 2. 운동 방정식

양자 전기역학(QED)의 라그랑지언 밀도는 다음과 같다.:

여기서 는 디랙 장(전자)을, 는 전자기장(광자)을 나타낸다. 는 공변 미분이며, 는 입자의 전하 (전자의 경우 ), 는 기본 전하이다. 는 전자기장 텐서이다.

라그랑지언을 전개하면 다음과 같다.

:

:

여기서 는 사차원 전류 밀도이다.

이 라그랑지언으로부터 오일러-라그랑주 방정식을 이용하여 각 장(, )에 대한 운동 방정식을 유도할 수 있다.

'''디랙 장()의 운동 방정식'''

에 대한 오일러-라그랑주 방정식을 적용하면, 라그랑지언이 항을 포함하지 않으므로 이다. 따라서 운동 방정식은 다음과 같다.

:

이는 외부 전자기장 와 상호작용하는 전자의 디랙 방정식이다.

'''전자기장()의 운동 방정식'''

에 대한 오일러-라그랑주 방정식은 다음과 같다.

:

각 항을 계산하면,

:

:

이를 오일러-라그랑주 방정식에 대입하면 다음과 같은 운동 방정식을 얻는다.

:

이는 맥스웰 방정식 중 두 개(가우스 법칙과 앙페르-맥스웰 법칙)를 텐서 형태로 나타낸 것이다.

로렌츠 게이지 조건 을 적용하면, 가 된다. (여기서 는 달랑베르 연산자이다.) 따라서 운동 방정식은 다음과 같이 간단해진다.

:

이는 사차원 벡터 퍼텐셜 에 대한 파동 방정식으로, 로렌츠 게이지에서 고전적인 맥스웰 방정식의 양자 전기역학 버전이다.

4. 3. 상호작용 표현과 파인만 다이어그램

상호작용 그림에서는 상태 벡터의 시간 변화가 상호작용 해밀토니안에 의해서만 결정된다. 이론을 전개하기 위해, 먼저 상호작용이 없는 경우의 보손(광자)과 페르미온(전자) 부분을 자유 입자로 간주하고 양자화한다.[27] 이를 통해 다양한 과정의 확률 진폭을 계산하기 위한 초기 상태와 최종 상태를 설정할 수 있다. 특정 초기 상태 에서 특정 최종 상태 로 전환될 확률 진폭 는 초기 상태에서 최종 상태로 전환시키는 시간 진화 연산자 를 사용하여 다음과 같이 계산한다.[27]이 기법은 S-행렬 이론으로도 알려져 있다. 시간 진화 연산자 는 상호작용 그림에서 얻어지며, 상호작용 해밀토니안 에 의해 시간 변화가 결정된다. 상호작용 해밀토니안 는 양자 전기역학 라그랑주 밀도에서 전자장()과 광자장()의 상호작용을 나타내는 항을 공간 전체에 대해 적분하여 얻는다.[27]

여기서 는 기본 전하, 와 는 전자장을 나타내는 디랙 스피너, 는 감마 행렬, 는 4-벡터 퍼텐셜이다.

시간 진화 연산자는 다음과 같이 표현된다.[27]

여기서 는 연산자들이 시간 순서대로 배열되도록 하는 시간 순서 연산자이다. 이 시간 진화 연산자는 지수 함수 형태로 표현되지만, 실제 계산에서는 상호작용 해밀토니안 의 거듭제곱에 대한 무한 급수로 전개해야 한다. 이 급수는 결합 상수(여기서는 기본 전하 또는 미세구조 상수 )가 작다고 가정하고 이를 기준으로 전개하는 섭동 급수이며, 이를 다이슨 급수라고 부른다. 다이슨 급수는 상호작용의 복잡성에 따라 여러 항으로 나뉘는데, 각 항은 특정 물리적 과정을 나타낸다.

양자 전기역학 계산을 수행할 때는 파동 함수나 연산자를 직접 다루기보다, 이들의 푸리에 변환을 이용하여 운동량 공간에서 계산하는 것이 훨씬 편리하다. 특히 산란 실험을 다룰 때 유용한데, 입자의 위치보다는 운동량을 중심으로 기술하며, 입자가 상호작용 과정에서 생성되거나 소멸된다고 간주한다.

파인만 다이어그램은 다이슨 급수의 복잡한 각 항들을 직관적인 그림으로 표현하고, 각 그림에 대응하는 수학적 표현을 계산하는 규칙을 제공하는 매우 강력한 도구이다. 파인만 다이어그램을 이용하면 복잡한 상호작용 과정을 체계적으로 계산할 수 있다. 다이어그램의 선들은 특정 에너지와 운동량을 가진 입자(전자, 광자 등)를 나타내고, 선들이 만나는 점(꼭짓점, vertex)은 입자들의 상호작용(예: 전자가 광자를 흡수하거나 방출)을 나타낸다.

다이슨 급수의 각 항에 포함된 장 연산자들의 곱을 계산하기 위해 위크의 정리를 사용하면, 모든 항을 체계적으로 파인만 다이어그램과 그에 따른 계산 규칙으로 바꿀 수 있다. 파인만 다이어그램을 그리는 규칙은 다음과 같다.[27]

488px

488px

이 규칙들에 더해, 다이어그램 내부에 형성되는 닫힌 고리(loop)는 운동량이 보존되지 않는 가상 입자(virtual particle)를 나타낸다. 이 가상 입자들은 모든 가능한 운동량 값을 가질 수 있으므로, 해당 운동량에 대해 적분()을 수행해야 한다 (전파자 참조). 사용하는 계량 텐서의 부호는 이다.

이 규칙들을 사용하면 특정 과정의 확률 진폭을 비교적 간단하게 계산할 수 있다. 예를 들어 전자와 광자가 탄성적으로 산란하는 컴프턴 산란의 경우, 가장 간단한 파인만 다이어그램(최저 차수 섭동)은 다음과 같다.[27]

300px

이 두 다이어그램에 해당하는 S-행렬의 진폭()은 섭동 급수의 2차 항(에 비례)으로 계산된다.

여기서 는 전자의 스피너, 은 광자의 편광 벡터, 는 초기 전자와 광자의 4-운동량, 는 최종 전자와 광자의 4-운동량, 는 전자의 질량, 는 스핀과 편광 상태를 나타낸다. 수식에서 와 같은 표기는 감마 행렬 와 4-운동량 의 곱()을 나타내는 파인만 슬래시 표기법이다. 이 진폭을 계산하고 절댓값 제곱을 하면 컴프턴 산란의 산란 단면적을 얻을 수 있다.

5. 현대적 응용 및 의의

양자 전기역학(QED)은 현대 물리학, 특히 양자장론의 발전에 지대한 영향을 미쳤다. 이 이론은 전자기 상호작용을 성공적으로 기술했을 뿐만 아니라, 이후 등장하는 강한 상호작용을 다루는 양자 색역학(QCD)이나 약한 상호작용과 전자기 상호작용을 통합한 전약력 이론 등 다른 기본 상호작용 이론들의 중요한 모델이자 기초가 되었다.[2]

QED는 섭동 이론을 통해 전자의 이상 자기 쌍극자 모멘트와 같은 물리량을 놀랍도록 정확하게 예측하여 실험 결과와 일치함을 보여주었다. 또한, 슈윙거 효과와 같이 섭동 이론만으로는 설명하기 어려운 비섭동적 현상까지 예측하며 그 설명력을 확장했다.[28]

초기 이론 구축 과정에서 나타난 무한대 발산 문제는 재규격화라는 기법을 통해 해결되었고, 이는 QED를 가장 정밀한 물리 이론 중 하나로 만들었다. 그러나 재규격화 과정의 수학적 엄밀성에 대한 비판[2]이나, 란다우 극점과 같은 고에너지 영역에서의 이론적 한계점[30]은 여전히 남아있다. 이러한 한계는 QED가 더 포괄적인 이론, 예를 들어 대통일 이론의 일부일 가능성을 시사하며, 현대 물리학의 중요한 연구 과제를 제시하고 있다.

5. 1. 다른 양자장론의 모델

양자 전기역학(QED)은 이후 등장하는 모든 양자장론의 모델이자 템플릿이 되었다.[2] QED의 게이지 변환과 관련된 이론 구조, 즉 입자장을 먼저 설정하고 이론에 게이지 불변성을 요구함으로써 입자 간의 상호작용을 유도하는 게이지 원리는 전자기 상호작용 외의 다른 상호작용에 대한 장 이론 구성의 기초로 여겨진다.QED를 모델로 삼아 발전한 대표적인 이론으로는 강한 상호작용을 기술하는 양자 색역학(QCD)과 전자기 상호작용과 약한 상호작용을 통합한 전약력 이론이 있다.

양자 색역학(QCD)은 1960년대 초 연구가 시작되어 1970년대에 현재의 형태를 갖추었다. 1971년 헤라르뒤스 토프트가 비가환 게이지장의 재규격화 가능성을 증명하고, 1973년 H. 데이비드 폴리처, 데이비드 그로스, 프랭크 윌첵이 점근적 자유성을 발견하면서 강한 상호작용의 기본 이론으로 자리 잡았다.

전약력 이론의 발전 과정은 다음과 같다. 1961년 셸던 글래쇼가 전약 통일 이론의 기초를 마련했다. 1964년에는 프랑수아 앙글레르, 로베르 브로,[54] 제럴드 구랄닉, C. R. 하겐, 톰 W. B. 키블[25][26], 피터 힉스[55][56] 등이 힉스 메커니즘을 고안했다. 이후 1967년, 스티븐 와인버그와 압두스 살람은 글래쇼의 이론, 자발적 대칭성 깨짐, 남부-골드스톤 정리 등을 결합하여 각각 독립적인 연구를 통해 전자기 상호작용과 약한 상호작용을 하나의 전약력으로 통합하는 데 성공했다.

5. 2. 비섭동적 현상

양자 전기역학(QED)의 예측 성공은 주로 파인만 다이어그램으로 표현되는 섭동 이론의 사용에 크게 의존하지만, QED는 섭동 이론을 넘어서는 예측으로도 이어진다.[28] 매우 강한 전기장이 존재할 경우, 전자와 양전자가 자발적으로 생성되어 전기장이 붕괴되는 현상을 예측하는데, 이 과정을 슈윙거 효과(Schwinger effect)라고 부른다.[28] 슈윙거 효과는 유한한 수의 파인만 다이어그램으로는 이해할 수 없으므로 비섭동적 현상으로 설명된다.[28] 수학적으로는 양자 전기역학의 경로 적분에 대한 반고전적 근사에 의해 유도될 수 있다.[28]5. 3. 한계와 과제

양자 전기역학(QED)의 초기 개발 과정에서는 계산 결과가 무한대로 발산하는 심각한 문제에 부딪혔다. 이는 전자가 한 지점에서 다른 지점으로 이동하는 확률을 계산할 때, 가능한 모든 경로, 즉 모든 파인만 다이어그램을 고려해야 하기 때문이다. 예를 들어, 전자는 중간에 광자를 방출했다가 다시 흡수하는 과정을 거칠 수 있으며, 이러한 상호작용은 무한히 반복될 수 있다. 이는 마치 프랙탈처럼 복잡한 구조를 만들어내는데, 단순해 보이는 상호작용을 더 자세히 들여다보면 더 복잡한 상호작용들의 합으로 나타나고, 이를 또 자세히 보면 다시 더 복잡한 구조가 나타나는 식이다. 이러한 계산 과정에서 나타나는 간단한 수정항들이 무한대의 값을 가지면서 이론적 어려움에 직면했다.

이 문제를 해결하기 위해 재규격화라는 기법이 개발되었다. 재규격화는 계산 과정에서 나타나는 무한대를 수학적으로 처리하여 유한하고 의미 있는 예측값을 얻어내는 방법이다. 그러나 이 과정에 대해 파인만 자신은 "어리석은 과정"이라고 부르며 불만을 표했고,[2] 디랙 역시 "수학에서 마음에 들지 않는다고 해서 무한대를 제거하는 것은 아니다"라고 비판했다.

이러한 비판에도 불구하고, 재규격화 기법은 QED가 놀라운 예측 정확도를 갖게 하는 데 결정적인 역할을 했다. 특히 전자의 이상 자기 쌍극자 모멘트와 같은 물리량을 매우 높은 정밀도로 계산하여 실험 결과와 일치함을 보였다. 하지만 파인만이 지적했듯이, QED는 근본적인 질문에는 답하지 못한다. 예를 들어, 왜 전자가 특정한 질량을 가지는지 설명하지 못한다. 파인만은 "이러한 수치들을 적절하게 설명하는 이론은 없습니다. 우리는 모든 이론에서 이러한 수치들을 사용하지만, 그것들이 무엇인지, 어디에서 유래했는지 이해하지 못합니다. 저는 근본적인 관점에서 이것이 매우 흥미롭고 심각한 문제라고 생각합니다."라고 언급했다.[2]

QED 계산에서 고차항을 고려하면 다음과 같은 기본적인 발산 다이어그램들이 나타난다.[27]

이 다이어그램들은 닫힌 루프를 포함하고 있어 수학적으로 발산하는 적분을 만들어낸다. 재규격화는 이러한 발산을 제거하여 유한한 결과를 얻는 기법이다. 어떤 이론이 재규격화 가능하다는 것은, 이론의 예측값을 유지하기 위해 필요한 상수(발산하는 항을 상쇄하는)의 수가 유한하다는 의미이다. QED는 발산하는 다이어그램의 종류가 단 세 가지로 유한하기 때문에 재규격화 가능한 이론으로 간주된다. 재규격화 가능성은 양자장론이 물리적으로 의미 있는 이론으로 받아들여지기 위한 중요한 기준으로 자리 잡았다. 기본 상호작용을 기술하는 대부분의 이론(현재 활발히 연구 중인 중력의 양자 이론 제외)은 재규격화 가능하다.

프리먼 다이슨은 QED의 섭동 급수의 수렴 반지름이 0이라고 주장했다.[29] 이는 QED의 결합 상수(미세구조상수)가 아주 작더라도 섭동 급수가 결국 발산하며, 최선의 경우 점근 급수임을 시사한다. 그의 논증에 따르면, 만약 결합 상수가 음수라면 쿨롱 힘이 반대로 작용하여 같은 전하끼리 끌어당기고 다른 전하끼리 밀어내게 된다. 이는 진공 상태를 극도로 불안정하게 만들어 우주가 한쪽에는 전자 덩어리로, 다른 쪽에는 양전자 덩어리로 붕괴하게 만들 것이다. 이론이 음의 결합 상수 값에 대해 병적(pathological)이므로, 섭동 급수는 수렴할 수 없다는 것이다.

현대적인 관점에서 볼 때, QED는 임의로 높은 에너지 영역까지 확장될 수 있는 완전한 이론은 아닌 것으로 여겨진다.[30] 매우 높은 에너지에서는 QED의 결합 상수가 무한대로 발산하는 란다우 극점(Landau pole) 문제가 나타난다. 이는 QED가 양자적 자명성(quantum triviality) 문제를 가질 수 있음을 의미하는데, 이는 상호작용의 세기가 에너지 증가에 따라 0으로 수렴하여 실제로는 상호작용이 없는 이론처럼 행동할 수 있다는 가능성을 내포한다. 이러한 QED의 한계점들은 QED를 더 크고 포괄적인 이론, 예를 들어 대통일 이론(Grand Unified Theory)의 일부로 포함시키려는 연구의 중요한 동기가 되었다.

참조

[1]

논문

Mathematical Formulation of the Quantum Theory of Electromagnetic Interaction

https://authors.libr[...]

2019-09-23

[2]

서적

QED: The Strange Theory of Light and Matter

Princeton University Press

[3]

서적

Quantum Revolution II — QED: The Jewel of Physics

Universities Press

[4]

논문

Testing the limits of the standard model of particle physics with a heavy, highly charged ion

https://www.nature.c[...]

2023-10-23

[5]

논문

The Quantum Theory of the Emission and Absorption of Radiation

[6]

웹사이트

Quantum Field Theory > The History of QFT

https://plato.stanfo[...]

2020-08-10

[7]

논문

Quantum Theory of Radiation

[8]

논문

Note on the Radiation Field of the Electron

[9]

논문

On the Self-Energy and the Electromagnetic Field of the Electron

[10]

논문

Note on the Theory of the Interaction of Field and Matter

[11]

논문

Fine Structure of the Hydrogen Atom by a Microwave Method

[12]

논문

On the Intrinsic Moment of the Electron

[13]

서적

QED and the Men Who Did it: Dyson, Feynman, Schwinger, and Tomonaga

Princeton University Press

[14]

논문

The Electromagnetic Shift of Energy Levels

[15]

논문

On a Relativistically Invariant Formulation of the Quantum Theory of Wave Fields

[16]

논문

On Quantum-Electrodynamics and the Magnetic Moment of the Electron

[17]

논문

Quantum Electrodynamics. I. A Covariant Formulation

[18]

논문

Space–Time Approach to Quantum Electrodynamics

[19]

논문

The Theory of Positrons

https://authors.libr[...]

2021-11-19

[20]

논문

Mathematical Formulation of the Quantum Theory of Electromagnetic Interaction

https://authors.libr[...]

[21]

논문

The Radiation Theories of Tomonaga, Schwinger, and Feynman

[22]

논문

The S Matrix in Quantum Electrodynamics

[23]

웹사이트

The Nobel Prize in Physics 1965

http://nobelprize.or[...]

Nobel Foundation

2008-10-09

[24]

Youtube

The story of the positron - Paul Dirac (1975)

https://www.youtube.[...]

2023-07-19

[25]

논문

Global Conservation Laws and Massless Particles

[26]

논문

The History of the Guralnik, Hagen and Kibble development of the Theory of Spontaneous Symmetry Breaking and Gauge Particles

[27]

서적

An introduction to quantum field theory

https://archive.org/[...]

Westview Press

1995

[28]

논문

On Gauge Invariance and Vacuum Polarization

American Physical Society (APS)

1951-06-01

[29]

웹사이트

Quantum Electrodynamics has Zero Radius of Convergence Summarized from Toichiro Kinoshita

http://www.lassp.cor[...]

2017-05-06

[30]

논문

Ambiguities in QED: Renormalons versus Triviality

1996-04-30

[31]

논문

The Quantum Theory of the Emission and Absorption of Radiation

[32]

논문

Quantum Theory of Radiation

[33]

논문

Note on the Theory of the Interaction of Field and Matter

[34]

논문

Note on the Radiation Field of the Electron

[35]

논문

On the Self-Energy and the Electromagnetic Field of the Electron

[36]

논문

超多時間理論(<特集>朝永振一郎博士の業績をふりかえって)

https://doi.org/10.1[...]

日本物理学会

[37]

논문

くりこみ理論の建設(<特集>朝永振一郎博士の業績をふりかえって)

https://doi.org/10.1[...]

日本物理学会

[38]

논문

Fine Structure of the Hydrogen Atom by a Microwave Method

[39]

논문

On the Intrinsic Momement of the Electron

[40]

문서

베테는, 쉘터 아일랜드 회의에 참석한 귀가길에 스케넥터디에서 뉴욕으로 향하는 기차 안에서, 수소 원자의 비상대론적인 에너지 준위에 대해 모순 없는 계산 방법을 떠올리고, 논문을 제출했다.

[41]

서적

QED and the Men Who Did it: Dyson, Feynman, Schwinger, and Tomonaga

Princeton University Press

[42]

논문

The Electromagnetic Shift of Energy Levels

[43]

논문

素粒子の物理 : 先駆と展開の鳥瞰(<シリーズ>「日本の物理学100年とこれから」)

https://doi.org/10.1[...]

日本物理学会

[44]

논문

On a Relativistically Invariant Formulation of the Quantum Theory of Wave Fields

[45]

논문

On Quantum-Electrodynamics and the Magnetic Moment of the Electron

[46]

논문

Quantum Electrodynamics. I. A Covariant Formulation

[47]

논문

Space-Time Approach to Quantum Electrodynamics

[48]

논문

The Theory of Positrons

[49]

논문

Mathematical Formulation of the Quantum Theory of Electromagnetic Interaction

[50]

논문

The Radiation Theories of Tomonaga, Schwinger, and Feynman

[51]

논문

The S Matrix in Quantum Electrodynamics

[52]

문서

지금도 이러한 방법들은 표준적인 방법으로 사용되고 있다.

[53]

서적

QED: The Strange Theory of Light and Matter

Princeton University Press

[54]

논문

Broken Symmetry and the Mass of Gauge Vector Mesons

[55]

논문

Global Conservation Laws and Massless Particles

[56]

논문

The History of the Guralnik, Hagen and Kibble development of the Theory of Spontaneous Symmetry Breaking and Gauge Particles

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com